|

飛行の原理 |

|

|

鳥の翼の断面 |

|

|

||

|

|

|

|

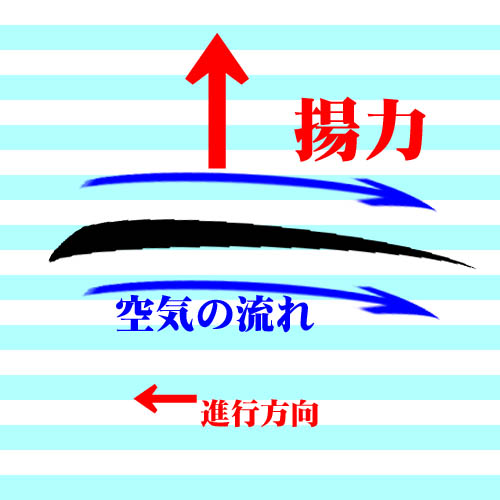

これは、飛行機の説明に良く出て来る図ですね。 鳥の翼は、硬い羽芯がある正羽で構成されており、この様な断面が形成されています。 リリエンタールのグライダーから、1920年代の複葉機まで、 飛行機の翼も鳥の翼を模して、この様な形でした。 羽毛で構成された翼は前に「風を切る」様にしないと揚力が獲得出来難いのです。 「ベルヌーイの定理」と言うモノが働いているのですね。 (良い子のみんなは調べてね。) 鳥の場合は、上から下に落ちるよりも、 速く前に進んだ方が飛び易いのです。 |

||

|

|

|

|

飛行機との比較 |

|

|

||

|

|

|

|

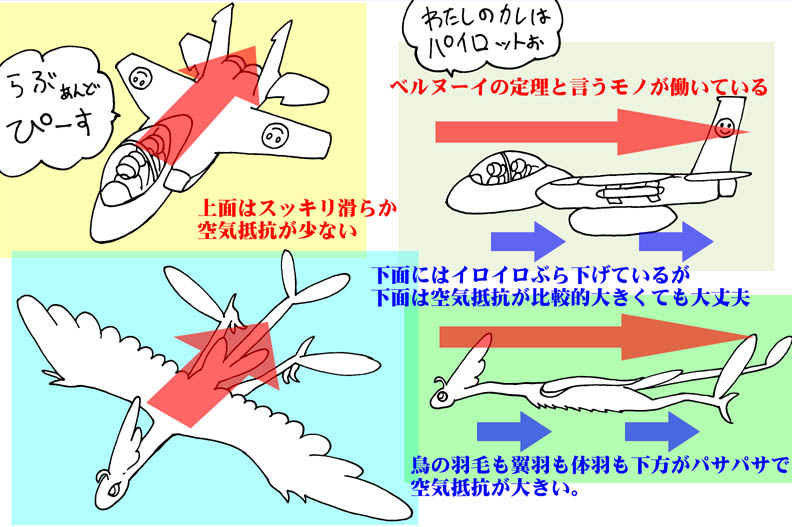

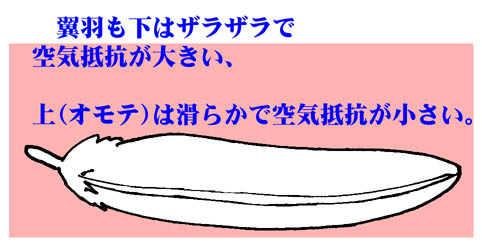

飛行機も鳥も、飛ぶ為には翼の上面が大切なのです。 羽帚などを買ってみると良く解りますが、 鳥の羽毛はオモテがツルツルと滑らかに出来ています。 これで身体の上面の空気抵抗をより低減させているのです。 これは、飛行機も同じなのです。 |

||

|

|

|

|

鳥の羽 |

|

|

||

|

|

|

補足 |

|

|

||

|

|

|

|

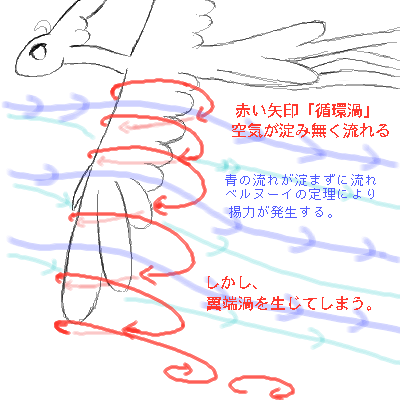

最近は困った事に「ベルヌーイの定理」が間違えていると言う変な人がいます。 実際の翼に生じる気流の流れは複雑です。 実際には「束縛渦」とか「循環渦」と言うウズが生じます。 鳥や飛行機の翼の廻りにウズが巻くのです。 このウズ。実は揚力発生の為に欠かせない空気の流れでもあります。 このウズの為に、空気の流れがスムーズに生じるのです。 実際には「後方よどみ点」と言う空気の流れが淀んでしまう点が生じるのですが、 「束縛渦」によって後方よどみ点が、邪魔にならない翼の後ろ端に来るのです。 こうして滑らかな空気の流れが生じるのです。 この様になる条件を「クッタ・ジューコフスキーの条件」と言うのだそうです。 (理屈は面倒なので省略) また「束縛渦」は翼端からスッポ抜けて、 誘導抵抗を生じる強い「翼端渦」を生じてしまうのです。 近年のジャンボジェットとかは、翼端渦を弱める為に、翼端にエッジを立てているのです。 また、もちろん。 翼をやや上向きにして(迎え角を付けて)空気抵抗の抗力を揚力にする事も行っています。 流体力学では、幾つかの単純な空気の流れを重ねあわせる事によって、 より複雑な流れを考える事が出来ます。この事を「重ね合わせの論理」と言います。 |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

まあ、間違った事を考えている人々には コメントは差し控えましょう。 |

||